きょうのデータ部☆(9/28)

気がつけばいつの間にか金木犀の季節です。

データ部のテラスは金木犀の良い香りでいっぱいです!

毎年この香りで秋の訪れを感じているのですが、今年はまだまだ残暑が厳しそうな気配ですね。

« 2016年8月 | メイン | 2016年10月 »

気がつけばいつの間にか金木犀の季節です。

データ部のテラスは金木犀の良い香りでいっぱいです!

毎年この香りで秋の訪れを感じているのですが、今年はまだまだ残暑が厳しそうな気配ですね。

今日は「週刊新刊全点案内」1981号の発行日です。

掲載件数は1062件でした。

*こんな本がありました*

「VS.こち亀」

こち亀とは...もはや説明の必要は無いと思いますが、週刊少年ジャンプで四十年にわたり連載されていた「こちら葛飾区亀有公園前派出所」のことです。

そのこち亀が、先日発売された第200巻をもって完結するようで、大きなニュースとして各方面をにぎわせていました。個人的に驚きだったのは、NHKのニュースでも特集されていたこと。

こち亀終了のニュースが発信されて以来、舞台となっている亀有は、駅をまるごとこち亀仕様にラッピングしたりと大々的なアピールのおかげもあってか、日本をはじめとする世界中のファンでにぎわっているそうです。

こちらの本はそんなこち亀の主人公である両さんを様々な作品中に登場させたノベライズ本です。全部で六作品とコラボしているのですが、各作品に統一性は全くありません。ところが、ノベライズを担当した著者の多くがあとがきで、書き辛さが無かった、むしろ両さんのキャラに助けられる場面もあったとコメントしていました。

この親しみやすさが、年代を超えて読者に受け入れられ、結果四十年もの長期連載が叶った要因なのかもしれませんね。

9月も最終週、朝晩の涼しさに秋を感じるようになりました。

今月の木曜テーマは「バリアフリー」です。

TRCでは、全国の図書館で「バリアフリー映画会」を行っています。私も以前から興味はあるものの、まだ参加したことがありません。

そこで、バリアフリー映画会がどのような催しなのか、TRCでバリアフリー映画会の企画を担当している川口泰輝さんに話を聞いてみました。

―――バリアフリー映画会は、図書館で行う他の映画会と何が違うのでしょうか?

(川口さん、以下略)バリアフリー映画会では、視覚や聴覚に不自由のある方も一緒に映画を楽しめるよう、場面展開や登場人物の動きなどを説明した「音声ガイド」と、セリフや音などを説明した「日本語字幕」がつきます。バリアフリー映画にはいつくかの方式があるのですが、TRCのバリアフリー映画会では、住友商事株式会社のご協力のもと、会場全体に音声ガイドが聞こえる「オープン方式」の上映素材を使用しています。

―――どんな方が参加されるのですか?

視覚や聴覚に不自由のある方だけでなく、車椅子をご利用の方や発達に偏りのある方も参加されています。「日本語を勉強したい」という留学生が参加されたこともありました。年配の方は「音声ガイドや日本語字幕があると理解の助けになる」と話される方が多いですね。図書館によっては音訳や点訳のボランティアの方、手話通訳の方、社会福祉協議会の方との交流の場にもなっています。

―――たとえば、どんな作品を上映しているのでしょうか?

今年度は昨年公開された「愛を積むひと」と「くちびるに歌を」の2作品が新たに加わりました。原作本がベストセラーとなった「舟を編む」や「武士の家計簿」、「博士の愛した数式」などのほか、実話をもとにした「天国からのエール」、コメディの「東野圭吾ドラマシリーズ"笑"」など、幅広い作品が上映されています。

―――バリアフリー映画会を開催する上で大変なことや苦労することはありますか?

初めて開催する図書館では、告知と会場設営に苦労することが多いですね。今年度は日本盲人会連合と全日本ろうあ連盟にも告知にお力添えをいただき、大変感謝しています。バリアフリー映画会の開催を通じて地元の社会福祉協議会や当事者団体の方々とご縁をいただけたり、準備をする中で会場の段差に気づき簡易スロープを用意したりするなど、各館の意識向上にも繋がっています。

―――川口さんはTRCの障害者サービスマネージャーですが、バリアフリー映画会のほかに、どんな障害者サービスを担当されていますか?

伊藤忠記念財団がご寄贈くださるマルチメディアDAISY(デイジー)図書『わいわい文庫』を担当しています。賛同してもらえた図書館からは、「特設コーナーを設置した」「タブレット端末を用いたお話会や体験会を開催した」といった活用事例が寄せられています。

他には、「コミュニケーションボード」(コミュニケーションに困難がある人がイラストを指差すことで意思を伝えるツール)の製作を企画し、先月8月に社内公開しました。製作にあたっては社内の協力に加えて、近畿視覚障害者情報サービス研究協議会「LLブック特別研究グループ」からも貴重なご助言をいただきました。幸い今月の始めには「指さしボード」として地方紙にも取り上げてもらえました。

図書館の障害者サービス、情報保障の課題は山積していますが、引き続き一つひとつ解決していけたらと考えています。

---------------------

バリアフリー映画会を開催することによって、その図書館の障害者サービスへの意識が高まるというお話にはハッとさせられました。開催する側にとっても多くの学びや発見があるバリアフリー映画会、ますます参加してみたくなりました。

川口さん、ありがとうございました!

※平成28年度のバリアフリー映画会のスケジュールは、TRCのホームページでご覧いただけます。

興味のある方はぜひ一度、足を運んでみてくださいね。

前回まで、和漢古書の出版事項についてずっと述べてきましたが、書写資料の場合についていくつか補足しておくべきことがありますので、最後に書いておきたいと思います。

現行のNCRでは、書写資料の場合、出版事項を記録する位置に「製作事項」として書写地・書写者・書写年を記録することになっています。ある人が書いたものを別の人が取り集めて製本した場合なども無くはないので、厳密に言えば書写者と製作者とは異なるのですが、そうしたことが判明することはきわめてすくないので、書写者・書写年を記録するということで実際上はまず問題ありません。

書写者が判明した場合、製作者として書写者を記録しますが、このとき著者自筆の場合は「某々 [自筆]」と、別人による転写の場合は「某々 [写]」と記録します。昨年、「写本」は転写した本ではなく「書いた本」のことだということを書きましたが、ここでの「写」は常識どおり(?)「転写」の意味になります。

情報源としては、NCR87R3の3.0.3.2のウ)を見ると「刊記,奥付」の代わりに「奥書」というのが入っています。「奥」というのは「書物のいちばん最後のところ」の意味で、「奥書(おくがき)」は要するに「巻末に書かれている文章」のことです(ちなみに、これに対応する「巻頭に書かれている文章」は「端書(はしがき)」になります)。刊行物で使われる「奥付」とは、語源は共通ですが、やはり別ものですので、きっちり使い分けましょう。写本をもとに彫り起こしたという場合を除き、刊本では「奥書」「端書」は使わないほうがよいですし、逆にもちろん「刊記」「奥付」は写本では使いません。

この「奥書」は、「跋」や「識語」と重なり合うところもありますが、やはり概念としての違いがあり、基本的に「書いてきた(あるいは書き写してきた)最後に記す文章」のことです。「跋」は「巻末に本編と別につけた文章」で、刊行物でも書写資料でも存在します。「識語」は「できあがっている書物に書き加えた文章」で、巻末以外に記している場合も含みます。

もっとも、奥書は著者あるいは書写者だけのものとは限らず、広くは校合(きょうごう) ・伝領(でんりょう)なども含んで「何らかのかたちでかかわってきた者」が巻末に記したものとも言え、そうなると「巻末にある識語」と置き換え可能ともなってきます。いずれにしろ、どの場合も著者自身によるものか否かは問いません。

多くの奥書には、著者自身や転写者、あるいはそれ以外のひとによって、著述・転写の経緯が書いてありますので、そこから書写者・書写年を採用して記録することができます。よく読むと「写した」でなく「写させた」という場合もあるので注意してください。

なお、こうした内容は扉や表紙などに書かれていることもしばしばありますが、「奥書」は「書かれてきた最後」にあることが要件なので(むろん多少の付加がつづいていることは容認されます)、そうしたものは奥書とは言わず、「扉に「~」とあり」のように注記します。

奥書を扱う上で問題なのは、それが手もとの本にオリジナルのものとしてつけられたものなのか、もともと底本にあったものを写したものなのか、一見したところでは区別がつけにくいことが多いことです。本文と同筆か他筆かは、どちらのケースでもそれぞれありうることですから、それ自体では何とも言えません。

書写奥書に対してもともとあったものを「元奥書」(もとおくがき)と言いますが、『日本古典籍書誌学辞典』によれば、冒頭に「本云」と底本を明示している意であるから「本奥書」(ほんおくがき)と称すべきとされています。もっとも「本云」は校合した別の一本にあったことを示す場合もあり、また書写奥書をさらに写した場合にその書写奥書も元奥書と呼んでよいのかやや疑問もあるので、とりあえずは全部「奥書」としておいてよいでしょう(写したものであることを示したければ、それらは「原奥書」とでもしておけばよいかと思います)。

写しである場合の証拠としては、もともと印が捺されていたり花押があったりしたところが「印」とか「判」とかの文字になっていれば、確実に写しと言えます。逆に印や花押があればそのときのオリジナルの奥書である可能性は高いですが、花押はそっくり真似て書くことなどもありますから、決定的ではありません。行を飛ばすなどの明らかな書き間違いや誤字がある場合も、写しと見て間違いないでしょう。

また、別の本でまったく同じ文章があった場合、手もとの本が祖本であることも無くはないとは言え、やはり写しである可能性が高いと言えますので、そうした意味で、奥書はできるだけ転記しておくことが世のため人のためになるとは言えます(長文だったりいくつもあったりするとたいへんですが)。

奥書の内容は、写本の著述・書写・校訂・伝来等の諸事情を伝える貴重なもので、ごくごく簡潔なものも多いですが、詳細に経緯を記したりいろいろ考証を載せたりしてくれているケースもすくなくありません。ありがちな文面としては「この本は貴重な秘本であるから家宝として子孫のみに伝え、決して他人に見せてはならない」などといったものがあります(いま、他人に見られてしまっているわけですが)。

書写奥書では「底本には何だかよく分からないところが多いがとりあえずそのまま写した。後人の訂正を俟(ま)つ」とか「時間がなく急いで書き写したので魯魚亥豕(ろぎょ・がいし)といった文字の誤りがあるかと思う。お察しください」とか言った文面が多いです。なかには「年をとって目はかすみ手はふるえ甚だ読みにくいと思うが何とぞおゆるしを」といった哀れっぽいものも目にします。

また、「これは数十年前自分が若いとき写したもので、当時を懐かしく思い出す」とか「底本を貸してくれた先輩は先年亡くなられた。うたた感慨に堪えない」とか、生身の人間の思いが感じられる文面も時々目にしますし、あるいは「異国船渡来で世の中何かと騒がしいが」云々とあって、リアルタイムの雰囲気が伝わってくるようなものもあります。こうした奥書や識語の文章を読んでいくと、百年以上前の昔のひとたちの息づかいが急に生き生きと身近に感じられてくるようです。

5月から和装本について書いてきましたが、またいったんしばらくお休みします。いずれまた書かせていただくつもりですので、よろしくお願いします。

夏も終わりすっかり秋らしい空気になってきた今日この頃、毎季節ごとの恒例となってきましたADEAC公開情報をお送りします。

今回は8月より新たにADEACで公開が始まった3つの機関をご紹介します。

■北杜市立図書館 金田一春彦記念図書館アーカイブ(8月4日プレ公開)

言語学者・国語学者の金田一春彦さんと平山輝男さんの調査・研究資料などをデジタル化し公開しています。

紙媒体の調査資料の高精細画像などはもちろんのこと、方言の聞き取り調査のために録音された音声資料も公開しています。

実際にお二人が調査していた方言についてどんなしゃべり方なのかどんなアクセントなのか、文字で見るだけではどうしてもわかりづらい部分も音声で聞いてみるとすぐにわかります。

貴重な講演・講義が録音された音声資料も公開していますので、ご興味のある方はぜひお聴きください。

今回はプレ公開ということでほんの一部の資料のみ先行して公開しています。

来年度の本公開の際にはさらに多くの資料を追加公開される予定ですのでぜひお楽しみに!

■下松市 郷土資料・文化遺産デジタルアーカイブ(8月31日公開)

下松市史をはじめとした郷土関係図書9冊と文化財や歴史資料などさまざまな資料をデジタル化し公開しています。

花岡八幡宮に奉納されている刃渡り3メートルを超える太刀や、歌舞伎や人形浄瑠璃の様子が描かれている幅4メートル弱ある絵馬などの貴重な文化財の高精彩画像を見るだけでも楽しめますが、

さらに各文化財について触れられている図書の該当ページも読むことができますので

高精細画像を見てより詳しく知りたいと思った方はぜひ図書のページもご覧ください。

さらに市史に登場する下松市ゆかりの人物の紹介ページや、その人物ゆかりの地を案内する地図も掲載されています。

いろいろな視点から楽しんで学ぶことのできるアーカイブとなっています。

■東広島市立図書館 東広島市デジタルアーカイブ(9月15日公開)

最後にご紹介しますのは先週公開されたばかりの東広島市デジタルアーカイブです。

東広島郷土史研究会が平成27年に発刊した『東広島市の石造物』を全文デジタル化し公開しています。

石仏や石灯籠から石垣や石庭、日常生活品から建造物まで幅広い範囲の石造物の調査結果が写真とともに紹介されています。

石造物という視点から歴史や民俗について知り、楽しむことができる資料です。

さて、今回は以上の3つの機関をご紹介いたしました。

他にも追加公開された資料や画面が見やすく更新された機関もあります。

これから年度末に向けてますます忙しくなっていくADEACチーム、今後どんどん新しいアーカイブや資料が公開される予定ですのでご期待下さい。

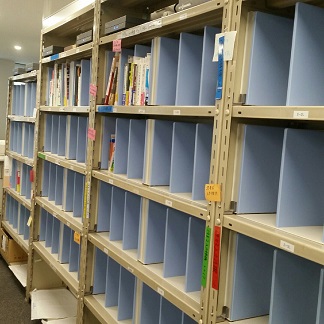

先週撮影したICカード・ICリーダーの相方です。

棚がまるごとICリーダーになっています。

水色の部分で本に挟み込んだICタグを読み取り、私たちの代わりに場所を把握しておいてくれます。

1冊の本がいろんな班をまわるデータ部には欠かせないものですね。

家にもこれがあれば便利なのに...なんて思っています。

本日は「週刊新刊全点案内」1980号の発行日です。

掲載件数は1363件でした。

データ部で毎日色々な本に触れていると、紙の手触りや見た目など、凝っているなあと興味を引かれるものがあちこちに。

そんな中で日本の伝統技術を紹介する本を見つけました。

*こんな本がありました*

「WASHI 紙のみぞ知る用と美」日本の和紙の繊細な製造方法、目を剥くような細かいこだわり。大事に大事に受け継がれてきたことがひしひしと伝わってきます。

そもそも紙は製造方法がさまざまで、世界中に数千種類もあるそうです。

その中で、『和紙・日本の手漉(てすき)和紙技術』は2014年にユネスコの無形文化遺産に登録されました。厳選された原料だけで作られる和紙は、美しさも強度も段違いだとか。後世にもきちんと残していきたい日本の誇りですね。

東京国立博物館の特別展「平安の秘仏―滋賀・櫟野寺の大観音とみほとけたち」のポスターを見かけました。

重要文化財の十一面観音菩薩坐像が展示されるそうです。

滋賀県の十一面観音で、学生時代のことを思い出しました。

杉本苑子さんの小説「月宮の人」で印象的に語られる、向源寺(渡岸寺観音堂)の十一面観音立像を、どうしても実際に目にしたくて、夏の盛りに拝観に出かけたのです。

もう御姿はおぼろな記憶にかすんでいますが、お寺までの道中の強い日差しは、妙に生々しく憶えています。

さて、仏像を「日本十進分類法(NDC)」の相関索引で引くと、「仏像(美術) 718」「仏像(仏教) 186.8」とあります。

ところで、NDCは「観点分類法」の典型と言われます。

ここでいう観点とは、「事物や事象そのものでなく,それを研究する方法や取り扱う学問分野の視点のこと」(「NDC10版」用語解説より)です。

そして「観点分類法」とは、「観点を優先する分類法で,事物や事象は,それが研究される方法や取り扱われる観点が優先され,それぞれの学問分野に分散して置かれる」(「NDC10版」用語解説より)。

仏像についての本がある場合、美術の観点から仏像が扱われていると、分類は718、仏教の観点からであれば、分類は186.8が、それぞれ付与されることになるのです。

718という分類は、7類「芸術」の下の710「彫刻」の下位にあります。また186.8という分類は、1類「哲学」(160から「宗教」)の下の180「仏教」、さらに186「仏会」の下位にあります。

とはいえ、実際の仏像についての本では、美術と仏教の観点が判然としているとはいえないこともあり、分類付与に頭を悩ませることもよくあるのです。

9月の雑記のテーマは「バリアフリー」。

なんで、このテーマかというと、

リオデジャネイロパラリンピックからの連想だったそうです。

まさに今、真っ最中ですね。

今朝も、「車いすテニス」の上地結衣さんが銅メダルを取ったとのこと。

おめでとうございます。

今までは、オリンピックに比べてなじみがなかったけれど、

2020は東京と思うせいなのか、少し興味がでてきました。

陸上(車いす)、競泳、車いすバスケットボール、ボッチャ...。

オリンピックと共通なもの、パラリンピック独自なもの。

また同じ競技でも、障害の程度によってとても細かな種目(クラス?)に分かれているんですね。

びっくりしました。

せっかくだから、DVDで何かないかと思って検索してみたら、

パラリンピックに関連したものは1件ありました。

夢追いかけて (10905360)

全盲で、パラリンピックの競泳に出場した河合純一さんのお話。

また、パラリンピックではありませんが、障害のある方のスポーツをとりあげたものもありました。

アイ・コンタクト

もう1つのなでしこジャパン ろう者女子サッカー

(15901151)

2009年夏、デフリンピック。"ろう者サッカー女子日本代表チーム" の話。

プライドinブルー( 16902251)

2006年夏、ドイツ。知的障害者による"もうひとつのワールドカップ"、INAS-FIDサッカー世界選手権大会の、日本代表チームの話。

あとは、スペシャルオリンピックスについての話。

知的障害のある人たちにオリンピック競技種目に準じた様々なスポーツトレーニングとその成果の発表の場である競技会、なんだそうです。

はじめて知りました。

ビリーブ(12908035)

こちらは競技者ではなく、2005年2月、スペシャルオリンピックス冬季世界大会・長野で、メディアデビューした、知的発達障がいのある撮影クルーについてのお話だそうです。

興味をもったら、見てみてくださいね。

毎日お世話になっているICカードリーダーとICカード。

本のMARCナンバーとリンクさせることで、データ部内で本が行方不明になるのを防いでくれています。

ICカード導入前は紙にMARCナンバーを挟み込んで管理していたと聞きました。

文明の利器の感謝です。

9月に入り、朝晩はやや涼しく感じられるようになってきた今日この頃。

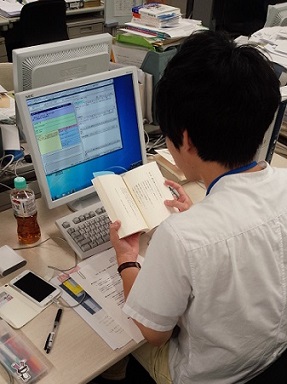

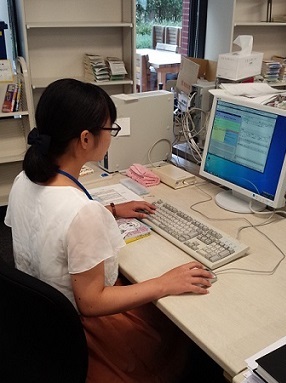

TRCでは現在、筑波大学の知識情報・図書館学類に所属する学生2名をインターンシップ生として受け入れています。

今年のインターンシップも、データ部での実習の他、新座ブックナリーや図書館現場の見学、TRCの様々な業務・商材のレクチャーなど、盛りだくさんのプログラムになっています。

今年は男女1名ずつ。

↑ 写真はデータ部にて、内容紹介の作成に取り組んでもらっているところです。

2週間のインターンシップの最終日には、これまでの成果をまとめたプレゼンテーションをしてもらいます。

自由な発想で自由にプレゼンを!とのことなので、フレッシュな2人がどんなアイディアを発表してくれるか、今からとても楽しみです。

TRCでのインターンシップの経験が、これからの2人のキャリアにとって実りのあるものになれば嬉しいです。

本日は「週刊新刊全点案内」1979号の発行日です。

掲載件数は1149件でした。

中秋の名月まであと二日ですね。見えるでしょうか?

*こんな本がありました*

先日、なにげない会話の中で尋ねられました。

「怒ることありますか?」

ある!ありますよー!...と思ったものの、はて?と立ち止まってしまいました。「怒る」というと、怒鳴ったり、争ったり、モノに八つ当たりしたり...なんてことを思い描きますが、そういう行動、自分自身には心あたりないかも。でも、怒ることあります。当然誰だってありますよね。

人によって怒りの現れ方、表現のしかたはさまざま。そして、どんなことに怒りを覚えるかも人によって違う。その怒りにどう対処するのか、どうつきあうのかを紐解く本や、「アンガーマネジメント」という言葉をよく目にするようになりました。

今回とりあげた本では「内に向けられる怒り」「突然の怒り」「興奮するための怒り」「恥にもとづく怒り」など、怒りのスタイル別にその解説や対処法が紹介されています。原書名は"Letting go of anger"。直訳すると「怒りを手放す、解放する」でしょうか。

誰にでもある怒り、それは決して悪いものではないようです。怒りをよく知ることによって、怒りの影にかくれた本当の問題への気づきや、怒りが何かを変えるエネルギーになるのかもしれません。とても興味をおぼえました。

TRCの本社からほど遠くないところに根津神社があります。森鴎外や夏目漱石などといった文豪の作品にも「根津権現」として登場する東京十社のうちのひとつ。春先に京都の伏見稲荷大社にいった際、千本鳥居の霊験あらたかな空気に感激しました。根津神社にもそんな千本鳥居があると知ったのですが恥ずかしながら未だ行ったことがなく。来週の17,18日には江戸三大祭のひとつである例大祭が行われかなり賑わいそうなので、とても心惹かれています。

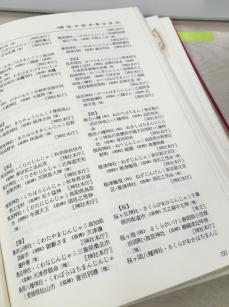

さて典拠班では日々個人の典拠ファイル以外にも団体の典拠ファイルも作成しています。神社仏閣も例外ではありません。著者としてだけではなく図書の中で件名(主題)として現れることもあります。そんな寺社を典拠するときに強い味方として頼りにしている参考資料のひとつがこちら。

神社寺院名よみかた辞典 日外アソシエーツ

資料名の通り、全国の神社やお寺の名称、読み方や宗派や本尊、所在地などが記載されている資料です。寺社は全国各地に分社や末寺があり、同名の寺社も多数存在しているため、情報が少ないと区別するのが大変です。この資料では五十音順に列記されているので同名の寺社も通覧することもできます。

ちなみに根津神社の典拠ファイルはまだありませんが、伏見稲荷大社のファイルはあります。

現在はオンラインのデータベースで代替利用することができるようになったこと、またインターネットの普及で各寺社のホームページにアクセスし容易に情報を得ることができるようになったことなどもあり、あまりこちらの冊子自体を見に行くことはなくなりましたが、それでも典拠班にとってなくてはならない年季の入った参考資料のひとつです。

9月の雑記のテーマは「バリアフリー」でお届けしています。

トイレの機器などを扱う会社に勤める友人が、こんなことを話していました。「会社で扱う、障害のある人でも使いやすいトイレの名前がバリアフリートイレと言うの。障害者用ではなくて、バリアが無い、バリアフリーという言い方が良いなと思った。」

今から20年以上前の話です。バリアフリーと言う言い方が新鮮で、ユニバーサルデザインという言葉はまだまだの頃です(遠い目...)。

今は「多目的トイレ」と書いてあることが多いでしょうか。

ベビーカーのまま入れてアラ便利。本当にお世話になりました。

LLブックは最近知った言葉です。

LLブックとは、「知的障害や自閉症、読み書き障害がある人にも読みやすく、わかりやすい本。「LL」とはスウェーデン語で「わかりやすく読みやすい」の意味の略語。文章や言葉を簡潔にしてイラストや写真、絵文字を多用、さらに漢字には振り仮名を付けるなど読むことが困難な人でも読みやすいように工夫されている。<「現代用語の基礎知識 2016」より>」

発祥の国スウェーデンでは1960年代からあったそうで、新しいものではないのですね。

肝心な点は、やさしいといっても幼児が楽しむような内容ではなくて、一般的な内容が分かりやすく表現されているところでしょうか。日本語学習中の外国人のかたにも良さそうです。

例えばこんな本がありました。

どんなバリアより硬くて手ごわいのが心のバリア。ベビーカーに乗っていた赤ん坊が今は反抗期真っ最中で、毎日バリアと格闘中です。

本社1階を外からパシャリ。

先日お昼休みに外国人の方がエントランスで中を覗いていました。

声をかけてみると、「ここは図書館ですか?」と質問をいただきました。

1階ショールームは確かに外から見ると図書館に見えますよね。

今日は「週刊新刊全点案内」1978号の発行日です。

掲載件数は1214件でした。

*こんな本がありました*

今年の夏公開され、注目された映画のひとつが、ゴジラシリーズ最新作、「シン・ゴジラ」。みなさん、ご覧になりましたか?

データ部員の中には6回も見たというツワモノがいました。中毒性があるようで...。私は1回でいいからどうにか時間を作って見に行きたいと思っているところです。

シン・ゴジラによる今再びのゴジラブームのせいか、この夏はゴジラ本をよく見かけた気がします。今週号に載っているゴジラ本はこちら。

撮影時の貴重なショットも満載のインタビュー集です。

ついでに、この夏どのくらいゴジラ関連本が出たのか調べてみました。『週刊新刊全点案内』掲載分だけになりますが、

6月 3冊

7月 5冊

8月 7冊

でした。

その内容は、子ども向けのものから専門的な映画技術を扱ったものまでさまざま。シン・ゴジラにとどまらず、歴代のゴジラシリーズを振り返る内容のものが多かったです。

我が家の息子たち(3歳&6歳)もゴジラが大好き。昭和な香りのする「ゴジラvsヘドラ」「ゴジラvsビオランテ」などの予告編(戦いシーンメインの予告編がちょうどいいらしい)を見ては、2人でゴジラごっこをやっています。

あらゆる世代に愛され続けるゴジラ。来年にはアニメーション映画化されるらしいですし、今後の展開も楽しみです。

明日発行の『週刊新刊全点案内』は、巻頭に「新設件名標目のお知らせ」を掲載しています。

新設件名は、TRC MARCで件名標目を新たに採用したものという意味で用いていますので、NDLSHから採用したものも含まれています。

8月は6件の件名を新設しました。

その中の一つ「成年後見制度利用促進法」は今年の4月公布、5月施行の法律です。

成年後見制度ができたのは2000年4月。

何故16年後の今"利用促進"なのでしょうか?

内閣府のホームページによると、

認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資することです。しかし、成年後見制度はこれらの人たちを支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていません。

これに鑑み、成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成28年4月15日に公布され、同年5月13日に施行されました。 <内閣府 成年後見制度利用促進より引用>

折角ある制度が今になっても活用されていなかったようです。

この法律を作って成年後見制度を後押ししないといけないほど、

日本の高齢化は加速していることを改めて感じました。

高齢化社会といえば、

8月の新設件名に「ひとり暮らし高齢者」もありましたが、

件名は時代の鏡という表現が怖いくらい一致する月でもあった気がします。

是非、『週刊新刊全点案内』でご覧いただければと思います。

なお「成年後見制度利用促進法」の正式名称は

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」。

こちらは件名典拠ファイルでは参照形で採用しています。

こんにちは。AS 伊藤です。主に和漢古書を担当しています。

前回、和漢古書の出版年の表記についていろいろ見てきましたが、情報源にあっても、それらを出版年として記録してよいかは、これまで述べてきたようにまた別の問題となります。前述したように、あくまで、記録した出版者と対応するものを、出版年として採用しなければなりません。

時々、刊記や奥付にある出版年より新しい序跋の年があったりするものもあります。ここらが和漢古書の自由自在なところで、刊記や奥付ができたあとで急遽序跋を書いてもらってそれを附けて出版したり、後印の際にしれっと新しい序跋をつけたりしているのです。後者の場合は、序跋の年に後印したものとして記録し、刊記等の情報は書誌的来歴の注記に入れることになると思いますが、情報源の年記と序跋の年とが一二年くらいしか違わない場合は、情報源の出版者・出版年を出版事項として記録し、序跋については「○○年序あり」などと注記しておいたほうが、出版事項として記録できる情報量の多寡からしてもよいように思います。

なお、序跋(叙・題辞・題言・引言・緒言・前言・凡例・例言・提要・後語・書後・後序などを含む)の年を出版事項に記録する場合も、それはあくまで出版年を推定できるものと見なされる範囲において記録するのであって、無原則に採用してはなりません。内容の成立年と出版年/書写年というのはあくまで別ものですので、同一視したり混同したりしないように気をつけましょう(ただ、写本の場合は、書写年の上限がわかるという点で、最新の序跋の年を注記しておくこと自体は悪くないと思います)。

とくに、日本では文録年間、中国では元以前の序跋の年は、図書自体がふるい時代のものという確証がないかぎり、出版年としては原則として記録しないほうがよいでしょう。

序跋においては、年月日は当然その文末に書かれていることが多く、漢文の序跋の場合、最後のほうで「于時~」とか「維時~」とか「旹~」とか出てきたら、だいたいそのあたりから年月日が書かれています。表記自体は、他の情報源の場合と基本的に変わらず、例の歳陰歳陽を書いている場合もあります。

和書、とくに国学関係の本などでは、こちらはこちらでまた凝った書きかたをしている場合があります。うねうねと和文を書きつらねた後で堅苦しく漢字の元号を書くのもおもしろくないのか、「ゆたけきまつりごとのはじめのとし」(=寛政元年)、「あきらかにおさまる七ツの春」(=明治7年春)などと大和言葉に言い換えていることがあるのです。「天の保つといふとしの十とせまり二とせの葉月」云々とあれば、天保12年の8月ということになります。前後の文章に埋没していることもよくありますので、見落とさないようにしましょう。

情報源には「御免」とか「免許」といった年が記されている場合もあります。出版許可が出た年ということで、実際の版年の直前であることが多いですが、数年間隔が空いていることもあります。明治前半の図書には「版権免許」の年が入っているものをよく見ますが、著作権年とはやはりまた別ですので、同じようには扱えないでしょうが、目録規則にまったく規定がないのも、ほんとうはどうかと思います。

出版年が確定できなければ、おおよその出版年代を推定して入れます。その年号の時代であることが確かならば「[光緒中]」などと、多少の前後も含むなら「[文政頃]」などと、ある年号からある年号のあいだであることが確かであれば「[嘉慶道光間]」などと記録します。といって、さすがに「[慶長慶應間]」などという書きかたはしません。

江戸時代の資料であれば、「[江戸前期]」「[江戸中期]」「[江戸後期]」くらいまでは、推定がつけば入れたいところです。この場合、時期の境界をどこに置くかは人によって多少違いますが、おおむね「元禄」(1688~1704)および「寛政」(1789~1801)の前後のあたりを境界とすることが通例です。コード処理上、西暦の世紀の変わり目でいうことにしてもよいかもしれません。「[江戸初期]」「[江戸末期]」なども使う人もいます。なお、漢籍(唐本)の場合は「[明末]」「[清末]」と言った書きかたもあります。

また、年代は特定できないが幕末から明治にかけての頃に刷られたものというのもよく目にしますので、それらは不明としたりせず「[幕末明治期]」などとしておいたほうがよいでしょう。

しかし、推定がつかない場合は無理をせず、おとなしく「[出版年不明]」「[書写年不明]」としておきましょう。

次回、最後に書写資料のことについて一言書いておこうと思いますが、さしあたり出版事項については以上ということにしたいと思います。ということで、「たひらかになれりといへるひのえさるのとしのなが月のふつかにしるしおきぬ」。

リオデジャネイロオリンピックでは日本選手の活躍に大盛り上がり、連日感動しっぱなしでしたが、来週からはパラリンピックが開幕しますね。こちらも手に汗、目に涙なしでは観られないことでしょう...。

そんな9月の雑記のテーマは「バリアフリー」です。

先日、上野の国際子ども図書館で開かれている「世界のバリアフリー絵本展2015」に行ってきました。

(http://www.kodomo.go.jp/event/exhibition/tenji2016-02.html)

過去4年間に出版されたバリアフリー図書の中から、IBBY障害児図書資料センターが選んだ世界21か国の50作品を、実際に手に取って見ることができる展示会。

手話やピクトグラムで文章が書かれている絵本や、ディスレクシアの子ども向けに紙の色や文字の色・配置が工夫されている本など、興味深くじっくり見させていただきました。

障害があってもなくても共に楽しめる「ユニバーサルアクセス」というカテゴリーに選ばれている本は、なるほど絵やデザインが特に美しい印象を受け、分かりやすく、かつ深みのある作品ばかりで素晴らしかったです。

日本からの選出作品は4点。

「さわるめいろ」

「むし」(布絵本)

「サンドイッチいただきます」

「アイちゃんのいる教室」

「さわるめいろ」、私も目をつぶって挑戦してみましたが、なかなか難しかったです...!

そういえばリニューアルされてから国際子ども図書館を訪れるのは初めてだったので、ついでに新しい児童書研究資料室も覗いてきました。

こちらでは、「スポーツ」に関する世界各国の児童書を集めた企画展示が行われていました。やはりオリンピック・パラリンピックが熱い!

普段あまりお目にかかれない外国の絵本たちは、読めないけれど眺めているだけでなんだかワクワクしてきます。

「世界のバリアフリー絵本展2015」の会期は9/4(日)まで。週末のおでかけにいかがでしょうか。